さぎっちょ どんど焼き ほうけんぎょ

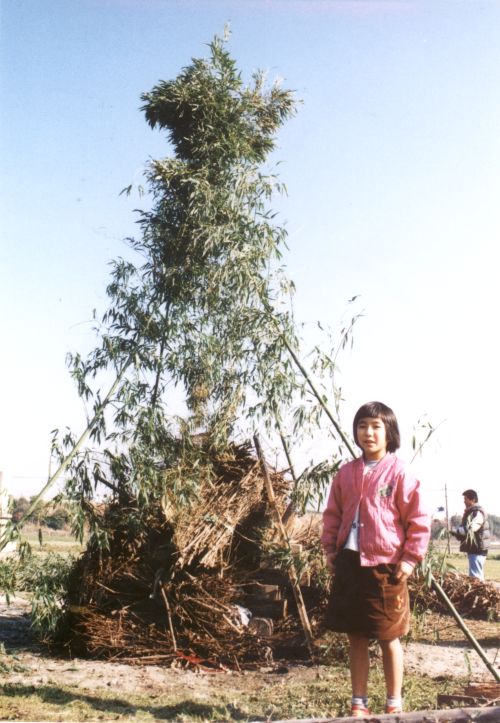

上上浦の小学校子ども会では、一年の無病息災を祈って、毎年(1月の初旬頃)実施しています。以下に、今年の模様をアップしました。

新春行事の「どんど焼き」や「左義長(さぎっちょ)」は1月7日から15日にかけて行います。

名前の違いはありますが、いずれも切り出した青竹でやぐらを組み、その中に、お正月にかざってあったしめなわなどを燃やす日です。

しめなわを燃やしている時に、おもちもいっしょに焼きます(竹にはさんで焼くところもあるとか)。「そのおもちを食べると一年中健康でいられる」ということです。「書初めを燃やして高く上がると字が上手になる」とかも言います。

福岡・甘木歴史資料館のページより

「さぎっちょ」は、この地方では「ほうけんぎょう」とも言うが、安川を登り詰めて小石原村の奥にある宝珠山という部落では、「鬼火たき」と言うそうである。「ほうけんぎょう」は甘木朝倉地方だけの方言ではなく、糸島郡とか玄海町、宗像郡などでもそう呼ぶところがある。

ちなみに広辞苑によれば、左義長とは、 「小正月の火祭りの行事。宮中では正月の十五日および十八日に吉書(きっしょ)を焼く儀式。清涼殿の東庭で、青竹を束ねて立て、 毬打(ぎっちょう)三個を結び、これに扇子・短冊・吉書などを添え、謡いはやしつつ焼いた。 民間では正月十四日または十五日 (九州では六〜七日)長い竹数本を円錐状などに組み立て、正月の門松・七五三飾り(しめかざり)・書き初めなどを持ち寄って焼く。 その火で焼いた餅を食えば、年中の病を除くと言う。」 とある。

・・・だそうです。

歴史的には、かなり古くから行われていたようで、徒然草などにも書かれているようです。

(2003/1/12、10:00〜16:00)

木材でやぐらを組み、周りには小枝を重ねます。当日の朝、切り出した青竹を組み、仕上げです。

お世話人は薪を集めるのに、苦労しています。

12時少し前には、年男が点火します。

子供たちは余った竹で、コップを作ったり、ちゃんばらごっこをしたり、はしゃぎまわっています。

火おけが出来ると、まず、もちを焼き、砂糖醤油につけて食べます。

それから、焼肉、焼きそば、と、どんどん出来ます。

男性陣は、青竹でかっぽ酒の準備をします。竹筒で燗をつけ、竹筒で酒を飲みます。

最終更新日:2003/1/25