|ホームページのトップへ| |音楽のページのトップへ| |自作スピーカのトップへ|

7cmフルレンジスピーカの自作

最終更新日:2006/4/16 初回登録日:2006/4/16

【基本メニュー】

2005年8月ころ

|

(2005/8/6)会社帰りに本屋さんで見つけました。

「大人の科学マガジン特別編集“まるごと手作りスピーカーの本”」 発行所:株式会社 学習研究社 |

|

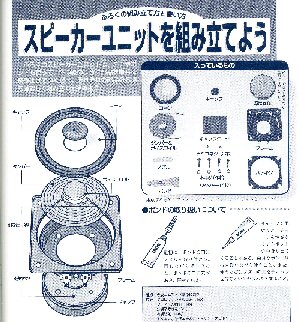

スピーカーユニットを自分で組み立てできるのは新鮮です。 |

名称 フォステクスの7cmフルレンジユニット スピーカユニット 【規格】

インピーダンス 8Ω 最低共振周波数(f0) 150Hz 再生周波数帯域(f range) fo〜30kHz 出力音圧レベル(S.P.L.) 85dB/w/(1m) 定格入力 6w 振動系重量(mo) 1.5g Qo 0.74 実行振動半径(a) 28mm マグネット重量 74g 総重量 0.23kg バッフル穴径 φ65mm 定価 2,940円/個

ほんとに、とりあえずだったのですが、なかなか時間が無く、本格的なエンクロージャーを作れないので、”かつおパックの木箱”で代用していました。板厚が薄くて、ただの箱でしたが、ラジオの音が聴ければいいやと、しばらくそのままにしていました。

今年になって、デジタルカメラの新製品が各社から発売されてきました。私は、旧型機(展示品や在庫品)が、型落ちで安くなるところ(2万円以下)を狙っていましたので、週一くらいでカメラ屋さんを覘いていました。目当ては、一台で何でも出来る高倍率ズーム機です。

ところが、型落ち機が思いのほか安くなりません。それどころか、不思議なことに新型機が安いのです。3月の末ころの決算在庫セールには、新型コンパクトカメラが1万6千円くらいで出ています。なんじゃこりゃー。

目当ての機器がぐらついてきました。(1)メモ用に、安いコンパクトデジカメにするか?(2)一台で何でも出来る高倍率ズーム機が結局安くつくのか?(3)高くても後悔しないための一眼レフタイプか?

動画も欲しい、単三電池がいい、高倍率ズームが必要だが、広角側も欲しい。どうせならやっぱり一眼レフタイプを狙いたい。無理をしてでも買うべきでしょう。

毎日こんなことを考えていたので、「これじゃいかん、デジカメなんて自分にはぜいたく品だ。」と、思い直し、お金のかからない遊びをしようと考えたのでした。

それには、作りかけのスピーカーが有りました。お金をかけずに時間を費やすことが出来そうです。

(1)吸音材・・・少しだけですが使います。

(2)ターミナル・・・昔買っていた小さいのが有ったので。

(3)スピーカーケーブル・・・前回の残り。

(4)重石・・・栗石とセメントブロック。

余談ですが、音はかなりいいです。

はっきり言って、先に作ったスワンa(改126)よりも自然です。

エージングも済んでいないのに、低音から高音まで、良くつながっています。

これが普通なのですね。なんてこった、

やっぱりスワンa(改126)には問題がありそうです。

|ホームページのトップへ| |音楽のページのトップへ| |自作スピーカのトップへ|